Depression/Einführungsartikel

Der folgende Artikel beschreibt Geschlechterunterschiede vordergründig bei Unipolarer Depression. Geschlechterübergreifende Inhalte entnehmen Sie bitte den AWMF-Leitlinien zur Unipolaren Depression.

Inhaltsverzeichnis

Epidemiologie[Bearbeiten]

Inzidenz/Prävalenz[Bearbeiten]

Epidemiologische Studien ergeben, dass Frauen deutlich häufiger als Männer an Depressionen erkranken. Longitudinalstudien, die ein Abschätzen von Inzidenzraten depressiver Störungen in einem bestimmten Zeitfenster erlauben, finden durchgängig höhere Neuerkrankungsraten bei Mädchen und Frauen (in einem Zeitraum von 12 bis 20 Monaten zeigen sich Inzidenzen zwischen 1.6 und 3.4 Prozent) im Vergleich zu Jungen und Männern.[1] [2] Nach den Daten der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland ergab sich 2014 eine 12-Monats-Prävalenz von 13.1 Prozent bei Frauen und 6.4 Prozent bei Männern im Alter von 18 bis 64 Jahren.[3] Es ist davon auszugehen, dass Frauen im Vergleich zu Männern ungefähr doppelt so häufig unter einer depressiven Symptomatik leiden. Dabei ist der sogenannte „Gender Gap“ besonders ausgeprägt hinsichtlich der saisonal abhängigen und der atypischen Depression.[4] [5] [6] Allgemein können Prävalenzunterschiede zwischen den Geschlechtern international stabil belegt werden. Weniger eindeutig sind die Ergebnisse bezüglich der Unterschiede im Krankheitsverlauf depressiver Frauen und Männer. Dennoch findet die Mehrzahl der Studien bei Frauen höhere Rückfall- und Chronifizierungsraten als bei Männern.[7]

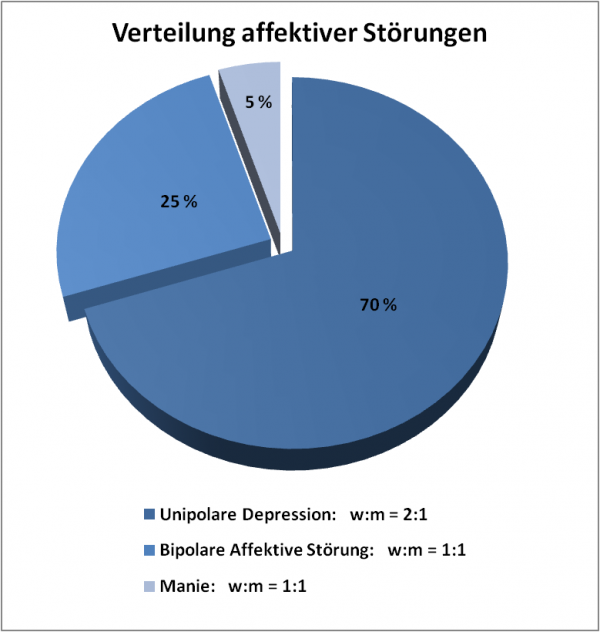

Grafik 1. Verteilung affektiver Störungen und Geschlechterverhältnis (weiblich:männlich)

[Quelle: GenderMed-Wiki]

Anders als bei unipolaren Depressionen zeigt sich bei bipolaren Störungen und Manie keine Geschlechterdifferenz in den Prävalenzzahlen, Frauen und Männer scheinen hier in etwa gleich häufig betroffen zu sein. Von einem allgemein geschlechterspezifischen Prävalenzunterschied affektiver Störungen kann somit nicht ausgegangen werden (vergleiche Grafik 1). Dennoch unterscheiden sich auch bei bipolaren Störungen Verlauf und genaue Krankheitssymptomatik zwischen den Geschlechtern. [7]

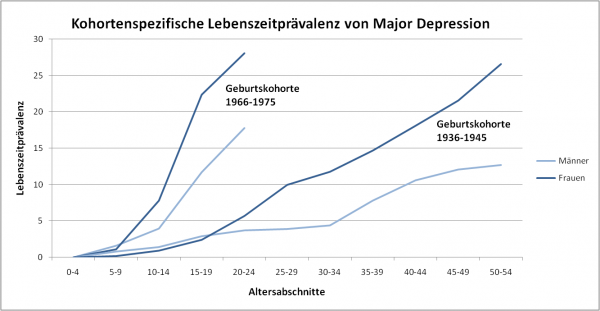

Grafik 2: Kohortenspezifische Lebenszeitprävalenz von Major Depression bei Frauen und Männern [Quelle: GenderMed-Wiki, nach Kessler et al., 1994]

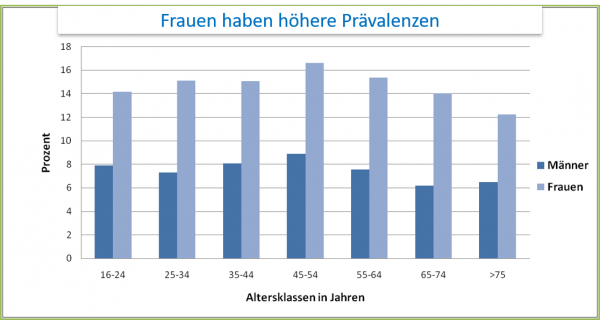

Grafik 3. Geschlechterabhängige Unterschiede in der Prävalenz von Major Depression in unterschiedlichen Alterskohorten (6-Monats-Prävalenz) [Quelle: GenderMed-Wiki, nach Angst et al., 2002]

Forschungen zur altersbezogenen Geschlechterdifferenz ergeben, dass sich die Depressionsrate zwischen weiblichem und männlichem Geschlecht erst mit Eintritt in die Pubertät zu unterscheiden beginnt.[8] Während der Pubertät steigen die Prävalenzen insgesamt an, wobei der Anstieg deutlich stärker bei Mädchen zu beobachten ist. Bereits im Alter von 18 Jahren sind Frauen im Vergleich zu Männern doppelt so häufig von Depressionen betroffen.[2] Momentan unklar bleibt, ob sich die Prävalenzzahlen beider Geschlechter im hohen Erwachsenenalter wieder annähern.[9]

Klinik[Bearbeiten]

Symptome[Bearbeiten]

Während Frauen Kernsymptome wie Traurigkeit eher zeigen, können diese bei Männern durch externale Symptome wie Aggressivität überdeckt werden. [Quelle: GenderMed-Wiki, 2016]

Während depressive Kernsymptome wie Traurigkeit und Niedergeschlagenheit von beiden Geschlechtern etwa gleich häufig genannt werden, können sich andere depressive Beschwerden zwischen den Geschlechtern durchaus unterscheiden.[10] Nicht zuletzt deswegen bleiben Depressionen bei Männern häufig unerkannt. Autoren und Autorinnen sprechen von einer „Depressionsblindheit“ bei Männern, die verschiedene Ursachen zu haben scheint. Dabei ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, dass sich depressive Symptome bei Männern zuweilen in anderer Form äußern als bei Frauen. Zum Beispiel reagieren Männer bei einer Depression eher aggressiv und risikofreudig und greifen öfter zu Alkohol und Drogen. Diese externalen Symptome überdecken besonders zu Beginn häufig die „klassisch“ internalen Symptome wie Selbstwertverlust, Antriebslosigkeit oder Verlust an Freude.[11] Solche Verhaltensweisen werden vom Fachpersonal häufig nicht als mögliche Depressionssymptome erkannt, sondern als "typisch männliche Abwehrstrategien" eingeordnet.[12]

Frauen reagieren dagegen eher als Männer mit atypischen Symptomen (z. B. Appetitsteigerung statt Appetitverlust) oder somatischen Beschwerden und Schmerz.[10] Sie berichten insgesamt von mehr Symptomen als Männer.[5]

Obwohl Prävalenzangaben von Depressionen beim weiblichen Geschlecht deutlich höher sind, suizidieren sich Männer dreimal so häufig wie Frauen (wobei Frauen öfter einen Suizidversuch begehen). Während Frauen eher parasuizidales Verhalten zeigen, wählen Männer meist aggressivere Methoden. Dabei erfolgen bis zu 70 Prozent aller Suizide im Rahmen einer depressiven Erkrankung.[13] Die erhöhte Suizidrate bei geringerer Suizidversuchsrate in der männlichen im Vergleich zur weiblichen Bevölkerung wird wissenschaftlich als ''Gender Paradox'' diskutiert und erlaubt die Hypothese, dass die niedrige Depressionsprävalenz bei Männern weniger durch ein geringeres Depressionsrisiko als vielmehr durch Unterdiagnostizierung bedingt ist (detaillierte Information zu Geschlechterunterschieden bei Suizid und Suizidalität erhalten Sie hier).[14] [15] Bezüglich der Symptomatik erkrankten Männern zeigt sich: Je stärker die Orientierung an stereotypen Männlichkeitsidealen (normative bzw. hegemoniale Männlichkeit) desto ausgeprägter sind die externalisierten Symptome bei Depressionen [16] und desto wahrscheinlicher ist ein Suizidversuch.[17] Um Suizidraten bei Männern senken zu können, muss eine tendenziell männliche Symptomatik in Diagnostik und Therapie berücksichtigt werden.[18]

Nachfolgende Tabelle (Tabelle 2) soll die Verteilung depressiver Symptome zwischen den Geschlechtern verdeutlichen. Dabei kann von keiner trennscharfen Unterscheidung zwischen den Geschlechtern ausgegangen werden, abgebildet werden lediglich Tendenzen und Ergebnisse einzelner Studien.

| Frauen > Männer | Frauen < Männer |

|---|---|

| Körperliche Symptome: Energieverlust, Müdigkeit, Schlafstörungen, Appetitstörungen, motorische und kognitive Verlangsamung [19] [6] | Emotionales Arrousal: Aggressivität, Wut, [20] Ärgerattacken und Gereiztheit [12] |

| Atypische Symptome: Gewichtszunahme, Appetitsteigerung, vermehrter Schlaf [5] | Substanzmissbrauch/-abhängigkeit: Alkohol, Nikotin, Drogen [11] |

| Weiteres: Komorbide Ängstlichkeit mit Nervosität und/oder Panik [5] , Körperliche Beschwerden und Schmerzen [19] | Soziale Interaktion: Feindseligkeit, unkontrollierte Handlungen, Tendenz zur nach außen gerichteten Vorwurfshaltung, antisoziales Verhalten [12] [11] |

Diagnostik[Bearbeiten]

Eine adäquate Diagnostik von Depressionen beim männlichen Geschlecht gestaltet sich bereits aufgrund der Tatsache schwierig, dass Männer im Gegensatz zu Frauen deutlich seltener und weniger intensiv hilfesuchendes Verhalten zeigen. Die europäische DEPRES-Studie zeigt, dass 52 Prozent der Probanden und 41 Prozent der Probandinnen, bei denen sich in irgendeiner Weise depressive Symptome manifestiert haben, keine professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen. Wenn Hilfe gesucht wird, ist die erste Anlaufstelle häufig nicht eine psychiatrische oder psychotherapeutische Praxis. In der Regel werden zunächst der Hausarzt bzw. die Hausärztin oder ein/e Internist/Internistin konsultiert, die nicht immer über hinreichendes Fachwissen verfügen.[21] [5]

Häufig verdrängen betroffene Männer ihre psychischen Beschwerden und führen Befindlichkeitsstörungen auf momentanen Stress und/oder berufliche Belastungen zurück. Depressive Frühsymptome wie erhöhte Erschöpfbarkeit oder Schlafstörungen werden dabei ignoriert und geeignete Behandlungsschritte können nicht eingeleitet werden. Männer neigen bei psychischen Problemen eher dazu ihre Beschwerden auf die Umwelt zu projizieren und Krankheitsgefühle nicht korrekt zu interpretieren. So konsultieren sie einen Arzt oder eine Ärztin häufig erst dann, wenn somatische Beschwerden wie starke Erschöpfungszustände oder Gefühle eines „Burnouts“ eindeutige Auswirkungen auf die alltägliche Funktionalität haben. Oft führt auch komorbider Alkohol- und/oder Nikotinkonsum zu gesundheitlichen Folgen und damit zu einem steigenden Behandlungsdruck.[20]

Selbst wenn ärztliche Konsultation stattfindet, ist eine korrekte Diagnosestellung nicht immer gewährleistet. Vielmehr scheinen soziale Geschlechterstereotype grundlegenden Einfluss auf das Erkennen (und damit Behandeln) depressiver Erkrankungen zu haben (siehe auch: Interaktion zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin). Tatsächlich zeigen die Ergebnisse einer prospektiven Studie mit 500 Patienten und Patientinnen, dass in allgemeinmedizinischen Praxen beim Vorliegen klinisch-relevanter Depressionswerte die Diagnose einer Depression bei Männern signifikant seltener gestellt wird als bei Frauen.[22]

Therapie[Bearbeiten]

Interaktion zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin[Bearbeiten]

Männer suizidieren sich drei Mal so häufig wie Frauen und bei 70 Prozent der Suizide ist eine depressive Erkrankung ursächlich.[13] Diese Tatsache legt die Folgerung nahe, dass die Zahl unerkannter psychischer Erkrankungen bei Männern deutlich höher ist als bei Frauen. Damit scheinen aktuell klare Defizite in Diagnostik und Versorgung depressiver Episoden (und psychischer Erkrankungen im Allgemeinen) vor allem bei Männern zu bestehen.[11]

Immer noch häufig zeigen Patienten im Kontakt mit Ärzten oder Ärztinnen einen stereotyp „männlichen“ Kommunikationsstil. Intra- und interpersonelle Probleme werden oft verharmlost und die äußere Fassade aufrechtgehalten.[23] Psychische Beschwerden werden dabei oft als persönliches Versagen gewertet und deshalb nicht kommuniziert. Folge ist dann, dass psychische und psychosomatische Symptome von Männern während der ärztlichen Untersuchung nicht genannt werden und von Ärzten und Ärztinnen übersehen werden. Frauen führen ihre Krankheitssymptome häufiger als Männer auf Stress und psychische Probleme zurück.[24] Aber auch Ärzte und Ärztinnen neigen bei Frauen eher als bei Männern dazu, Symptome psychosomatisch zu deuten. Dagegen werden psychische Belastungen beispielsweise aufgrund von beruflichem Stress bei Männern häufig übersehen, obwohl (laut Männergesundheitsbericht 2013) Männer aufgrund ihres Berufes deutlich stärker psychisch belastet sind als dies bei Frauen der Fall ist. Geschlechterspezifische Interaktionseffekte können schließlich zu Beobachtungsfehlern führen und eine korrekte psychiatrische (oder somatische) Diagnose verzögern oder sogar verhindern.[25]

Externe Links[Bearbeiten]

- Neurologen und Psychiater im Netz (2013). Reizbarkeit, Ärger, Sucht sind typische Depressionssymptome bei Männern.

- Möller-Leimkühler, A. M. (2012). Depression bei Männern: Eine Einführung. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, 11(3), 11-20.

Literatur[Bearbeiten]

- Bijl RV, Graaf R de, Ravelli A, Smit F, Vollebergh WAM. Gender and age-specific first incidence of DSM-III-R psychiatric disorders in the general population. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2002; 37(8):372–9.

- Oldehinkel, A. J., Wittchen, H. U., & Schuster, P..Prevalence, 20-month incidence and outcome of unipolar depressive disorders in a community sample of adolescents. Psychological Medicine 1999, 29(03), 655-668.

- Jacobi F, Höfler M, Siegert J, Mack S, Gerschler A, Scholl L et al. Twelve-month prevalence, comorbidity and correlates of mental disorders in Germany: The Mental Health Module of the German Health Interview and Examination Survey for Adults (DEGS1-MH). Int. J. Methods Psychiatr. Res. 2014; 23(3):304–19.

- Winkler D, Praschak-Rieder N, Willeit M, Lucht MJ, Hilger E, Konstantinidis A et al. Saisonal abhängige Depression in zwei deutschsprachigen Universitätszentren: Bonn, Wien Klinische und demographische Charakteristika. Nervenarzt 2002; 73(7):637–43.

- Angst J, Gamma A, Gastpar M, Lépine J, Mendlewicz J, Tylee A. Gender differences in depression. Epidemiological findings from the European DEPRES I and II studies. European archives of psychiatry and clinical neuroscience 2002; 252(5):201–9.

- Marcus SM, Young EA, Kerber KB, Kornstein S, Farabaugh AH, Mitchell J et al. Gender differences in depression: Findings from the STAR*D study. Journal of Affective Disorders 2005; 87(2-3):141–50.

- Kuehner C. Gender differences in unipolar depression. Acta Psychiatrica Scandinavica 2003; 108(3):163–74.

- Essau CA, Petermann U. Depression bei Kindern und Jugendlichen. Zeitschrift für klinische Psychologie, Psychopathologie; 43:18–33.

- Kühner C. Warum leiden mehr Frauen unter Depressionen? In: Lautenbacher S, editor. Gehirn und Geschlecht: Neurowissenschaft des kleinen Unterschieds zwischen Frau und Mann. Heidelberg: Springer; 2007.

- Lautenbacher S. Gehirn und Geschlecht: Neurowissenschaft des kleinen Unterschieds zwischen Frau und Mann. Heidelberg: Springer; 2007.

- Weißbach L, Stiehler M. Männergesundheitsbericht 2013: Im Fokus: Psychische Gesundheit. Bern: Hans Huber; 2013.

- Möller-Leimkühler AM, Paulus, N-C, Heller J: Male Depression in einer Bevölkerungsstichprobe junger Männer: Risiko und Symptome. Der Nervenarzt, 2007, 78 (6): 641-650

- Gößwald A, Lange M, Kamtsiuris P, Kurth B. DEGS: Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland. Bundesgesundheitsbl. 2012; 55(6-7):775–80.

- Canetto SS, Sakinofsky I. The Gender Paradox in Suicide. Suicide and Life-Threatening Behavior 1998; 28(1):1–23.

- Möller-Leimkühler, A. M. Depression bei Männern: Eine Einführung. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, (2012).11(3), 11-20

- Magovcevic M, Addis ME. The Masculine Depression Scale: development and psychometric evaluation. Psychol Men Masc 2008; 9: 117–32.

- Houle J, Mishara BL, Chagnon F. An empirical test of a mediation model of the impact of the traditional male gender role on suicidal behavior in men. J Affect Disord 2008; 107: 37–43.

- RutzW (1999) Improvement of care for people suffering from depression: the need for comprehensive education. Int Clin Psychopharmacol 14: 27–33.

- Silverstein B. Gender Differences in the Prevalence of Somatic Versus Pure Depression: A Replication. AJP 2002; 159(6):1051–2.

- Neurologen und Psychiater im Netz. Das Informationsportal zur psychischen Gesundheit und Nervenerkrankungen. Reizbarkeit, Ärger, Sucht sind typische Depressionssymptome bei Männern; 2013.

- Lepine JP, Gastpar M, Mendlewicz O, et al. Depression in the community: the first pan European study DEPRES (Depression Research in European Society). Int Clin Psychopharmacology 1997; 12: 19 – 29

- Bertakis KD. The influence of gender on the doctor–patient interaction. Patient Education and Counseling 2009; 76(3):356–60.

- Möller-Leimkühler, A. M. (2016). Vom Dauerstress zur Depression. Fischer & Gann.

- Cronauer CK, Schmid Mast M. Geschlechtsspezifische Aspekte des Gesprächs zwischen Arzt und Patient. Die Rehabilitation 2010; 49(5):308–14.

- Harth W, Brähler E, Schuppe HC. Praxisbuch Männergesundheit: Interdisziplinärer Beratungsund Behandlungsleitfaden. Berlin: MWV Medizinisch-Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

Lizenz[Bearbeiten]

Dieser Artikel ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Den vollen Lizenzinhalt finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Autoren[Bearbeiten]

Julia Schreitmüller

Zuletzt geändert: 2021-10-30 17:43:41

(lat.: deprimere = herunterdrücken) Psychische Erkrankung, die durch die Hauptsymptome gedrückte Stimmung, Verlust an Interessen bzw. an Freude und deutliche Antriebsminderung gekennzeichnet ist.

Ein Teilgebiet der Medizin, das die Verteilung von Krankheiten in einer Bevölkerung und die damit zusammenhängenden Variablen untersucht.

Die Anzahl neu aufgetretener Krankheitsfälle innerhalb einer definierten Population in einem bestimmten Zeitraum.

Die Häufigkeit einer Krankheit oder eines Symptoms in einer definierten Population zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Affektive Störung (i. d. R. phasenweise), bei der Antrieb und Affekt deutlich gesteigert sind.

(Substanzabusus) Missbräuchliche und medizinisch nicht indizierte (daher in den meisten Fällen falsch dosierte Anwendung) von Substanzen (Drogen, Medikamente).

Zwanghaftes Bedürfnis bzw. unwiderstehlicher Drang nach einem bestimmen Stimulus (Reiz), z. B. einer chemischen Substanz (Droge).