Angststörungen

| Fächer | Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychologie, Soziologie |

|---|---|

| Organsysteme | Endokrines System, Nervensystem |

| Hauptsymptome | vegetative Übererregbarkeit, Vermeidung, Fehlinterpretation von Körpersignalen |

| Zusammenfassung | Angsterkrankungen sind die häufigsten psychiatrischen Störungen.[1] Epidemiologische Studien ergeben, dass etwa jede vierte Person im Laufe ihres Lebens an mindestens einer Angststörung leidet. Dabei sind die Symptome der jeweiligen Angststörungen (abgesehen von ethnischen Nuancen) in unterschiedlichen Kulturen durchaus vergleichbar. Dagegen ergeben Studien, dass zwischen erkrankten Frauen und erkrankten Männern Geschlechterunterschiede zu beobachten sind:[2] Die Diagnose einer Angststörung wird bei Frauen im Vergleich zu Männern etwa doppelt so häufig gestellt,[3] wobei dieser Prävalenzunterschied bereits in der Jugend zu bestehen scheint.[4] Frauen berichten deutlich häufiger von Erwartungsängsten oder (agoraphoben) Vermeidungsverhalten, leiden öfter an spezifischen Phobien und zeigen komorbid eher eine weitere Achse-I-Störung wie Major Depression oder eine andere Angststörung. Bei einer Angsterkrankung suchen Frauen deutlich häufiger medizinische Unterstützung und begeben sich eher in fachspezifische Behandlung.[5] Männer haben (u. U.damit zusammenhängend) einen durchschnittlich länger andauernden Krankheitsverlauf.[6]

Zustimmen |

| Interessenkonflikt | Nein |

| Wenn ja, bitte angeben |

Inhaltsverzeichnis

Epidemiologie[Bearbeiten]

Inzidenz/Prävalenz[Bearbeiten]

Es ist davon auszugehen, dass ungefähr 14 Prozent der deutschen Wohnbevölkerung (zwischen 18 und 65 Jahren) in einem Zeitraum von einem Jahr unter einer klinisch relevanten Angststörung leidet. Dabei erkranken Frauen in etwa doppelt so häufig wie Männer an den verschiedenen Angststörungen (vergleiche Grafik 1).[7]

Ergebnisse eines niederländischen Gesundheitsberichtes (1998) weisen auf eine relativ geringfügige Differenz zwischen 12-Monats- und Lebenszeitprävalenz hin und verdeutlichen damit den häufig chronischen Verlauf von Angststörungen.[8] Nachfolgende Tabelle (Tabelle 1) gibt einen Überblick zu Lebenszeitprävalenz und geschlechterspezifischer Verteilung verschiedener Angststörungen.[9]

Tabelle 1. Lebenszeitprävalenz und Geschlechterverhältnis [modifiziert nach Voderholzer & Hohagen (2013)

| Krankheitsbild | Panikstörung/ Agoraphobie |

Generalisierte Angststörung |

Soziale Phobie | Spezifische Phobie |

|---|---|---|---|---|

| Lebenszeitprävalenz | 6.1 % | 5.7 % | 12.1 % | 12.5 % |

| Geschlechterverhältnis (weiblich : männlich) | 2.2 : 1 | 2 : 1 | 1.4 : 1 | 2.3 : 1 |

Angsterkrankungen beginnen meist in der zweiten bis vierten Dekade. Dabei manifestieren sich 60 Prozent aller Angststörungen erstmals vor dem 21. Lebensjahr (unter Vorbehalt retrospektiver Verzerrungen). Mit einem durchschnittlichen Erkrankungsbeginn von 16 Jahren (14.9 Jahre bei Frauen, 19.4 Jahre bei Männern) ergibt sich für die Spezifischen Phobien die früheste Erstmanifestation. Die Generalisierte Angststörung zeigt mit 35 Jahren (33.6 Jahre bei Frauen, 39.3 Jahre bei Männern) das durchschnittlich höchste Ersterkrankungsalter. Geschlechterunterschiede in der Erstmanifestation der jeweiligen Angsterkrankungen sind Grafik 2 zu entnehmen.

Risikofaktoren und präventive Faktoren[Bearbeiten]

Pathophysiologie[Bearbeiten]

Klinik[Bearbeiten]

Symptome[Bearbeiten]

Diagnostik[Bearbeiten]

Management von Patienten und Patientinnen[Bearbeiten]

Therapie[Bearbeiten]

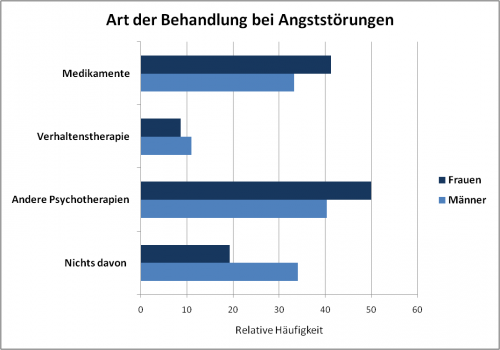

Im Bundesgesundheitssurvey von 1998 ergab sich, dass nur 44 Prozent der an einer Angststörung Erkrankten aufgrund ihrer Beschwerden eine medizinische oder nicht-medizinische Versorgungseinrichtung aufsuchten. Trotz der Verfügbarkeit effektiver Therapiestrategien nehmen damit weniger als die Hälfte der Erkrankten professionelle Hilfe in Anspruch.[10] Grafik 3 stellt die Inanspruchnahme von Versorgungseinrichtungen bei Männern und Frauen mit Angststörungen dar.

Orientierend an den Daten der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (2004) ergeben sich Geschlechterunterschiede in der Art der (ambulanten) Behandlung (vergleiche Grafik 4). Erklärt werden kann dieser Unterschied teilweise damit, dass Frauen Angebote des Gesundheitssystems generell öfter in Anspruch nehmen als Männer. Außerdem berichten sie deutlich häufiger von emotionalen Beschwerden, was einen Grund für die höhere Anzahl an Diagnosen und Behandlungen von Angststörungen darstellt. Grafik 3 stellt die obere Abschätzung der Behandlungsquote in einem 12-Monats-Zeitraum dar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nur 14 Prozent aller aktuell Erkrankten sich in diesem Zeitfenster tatsächlich in Therapie befanden.[11]

Interaktion zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin[Bearbeiten]

Behandlungserfolg/Outcome[Bearbeiten]

Nachfolgende Übersicht gibt Auskunft über verschiedene Behandlungsoptionen sowie über eventuelle Geschlechterdifferenzen in der Wirksamkeit einer Behandlung.[12]

| Krankheitsbild | Therapieoptionen | Wirksamkeit - Frauen | Wirksamkeit - Männer |

|---|---|---|---|

| Panikstörung und Agoraphobie |

|

Östrogene modulieren serotonerge Funktionen und können damit den Effekt serotonerger Pharmaka beeinflussen.

|

|

| Soziale Phobie |

|

Frauen zeigen eventuell mehr Wirksamkeit beim Sozialen Kompetenztraining.

|

Männer haben eventuell Vorteile bei der kognitiven Verhaltenstherapie. |

| Spezifische Phobien |

|

Frauen zeigen u.U. eine bessere Wirksamkeit bei Expositionstherapien. | Männer reagieren eventuell positiver auf Kognitive Verhaltenstherapie. |

| Generalisierte Angststörung |

|

Östrogene modulieren serotonerge Funktionen und können damit den Effekt serotonerger Pharmaka beeinflussen.

|

Psychosoziale Faktoren[Bearbeiten]

Frauen beurteilen ihre Lebensqualität und Funktionalität eher als Männer nach dem Vorliegen psychischer Probleme sowie nach Partnerschaft und Berufsstatus.[13] Dennoch ergibt sich gerade bei Männern die Tatsache, arbeitslos und alleinstehend zu sein, als stärkerer Vulnerabilitätsfaktor für die Entwicklung einer Angststörung.[14] Frauen berichten häufiger als Männer über Ängste infolge aversiver Lebensereignisse (v. a. Erfahrungen von Verlust oder Gefahr).[15] Der Geschlechterunterschied in der Prävalenz von Angsterkrankungen zeigt sich besonders deutlich in städtischen im Vergleich zu ländlichen Gegenden.[16]

Prävention[Bearbeiten]

Ausblick[Bearbeiten]

Notwendig erscheinen vor allem Studien, die effektive geschlechterspezifische Therapien erforschen und den weiblichen Hormonstatus stärker fokussieren (Zyklusphasen, Kontrazeption, Substitutionsbehandlung, Menopause, etc.). Der Einfluss der Sexualhormone auf die Pharmakokinetik scheint relevant für die Effektivität medikamentöser Therapien zu sein und damit auch die Störungsprognose zu bedingen. In diesem Zusammenhang sind weitere Analysen zu Pathogenese und Behandlung von Angsterkrankungen während der Schwangerschaft oder auch postpartal sowie in der Stillzeit dringend anzuraten.[17]

Literatur[Bearbeiten]

Klicken Sie auf "Ausklappen" um die Literaturverweise anzuzeigen.

- Kessler RC. Lifetime and 12-Month Prevalence of DSM-III-R Psychiatric Disorders in the United States. Arch Gen Psychiatry 1994; 51(1):8.

- Arolt V, Rohde A. Geschlechtsspezifische Psychiatrie und Psychotherapie: ein Handbuch: Kohlhammer; 2007. Available from: URL: https://books.google.de/books?id=Nuz_6Ln-UHMC.

- Kessler RC. Lifetime and 12-Month Prevalence of DSM-III-R Psychiatric Disorders in the United States. Arch Gen Psychiatry 1994; 51(1):8.

- Lewinsohn PM, Gotlib IH, Lewinsohn M, Seeley JR, Allen NB. Gender differences in anxiety disorders and anxiety symptoms in adolescents. Journal of Abnormal Psychology 1998; 107(1):109–17.

- Dickstein LJ. Gender Differences in Mood and Anxiety Disorders. American Psychiatric Press Review of Psychiatry 2000; 18.

- Arolt V, Rohde A. Geschlechtsspezifische Psychiatrie und Psychotherapie: ein Handbuch: Kohlhammer; 2007. Available from: URL: https://books.google.de/books?id=Nuz_6Ln-UHMC.

- Wittchen H, Jacobi F. Angststörungen. Nachdr. Berlin: Robert Koch-Inst; 2007. (Gesundheitsberichterstattung des Bundes; vol 21).

- Bijl RV, Ravelli A, van Zessen G. Prevalence of psychiatric disorder in the general population: Results of the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 1998; 33(12):587–95.

- Voderholzer U, Hohagen F. Therapie psychischer Erkrankungen: Elsevier Health Sciences Germany; 2013. Available from: URL: https://books.google.de/books?id=_BBACwAAQBAJ.

- Wittchen H, Jacobi F. Angststörungen. Nachdr. Berlin: Robert Koch-Inst; 2007. (Gesundheitsberichterstattung des Bundes; vol 21).

- Wittchen H, Jacobi F. Angststörungen. Nachdr. Berlin: Robert Koch-Inst; 2007. (Gesundheitsberichterstattung des Bundes; vol 21).

- Arolt V, Rohde A. Geschlechtsspezifische Psychiatrie und Psychotherapie: ein Handbuch: Kohlhammer; 2007. Available from: URL: https://books.google.de/books?id=Nuz_6Ln-UHMC.

- Gamma A, Angst J. Concurrent psychiatric comorbidity and multimorbidity in a community study: Gender differences and quality of life. Eur Arch Psychiatry Clin Nuerosci 2001; 251(S2):43–6.

- Klose M, Jacobi F. Can gender differences in the prevalence of mental disorders be explained by sociodemographic factors? Archives of Women's Mental Health 2004; 7(2):133–48.

- Arolt V, Rohde A. Geschlechtsspezifische Psychiatrie und Psychotherapie: ein Handbuch: Kohlhammer; 2007. Available from: URL: https://books.google.de/books?id=Nuz_6Ln-UHMC.

- Diala CC. Mood and Anxiety Disorders Among Rural, Urban, and Metropolitan Residents in the United States. Community Mental Health Journal 2003; 39(3):239–52.

- Arolt V, Rohde A. Geschlechtsspezifische Psychiatrie und Psychotherapie: ein Handbuch: Kohlhammer; 2007. Available from: URL: https://books.google.de/books?id=Nuz_6Ln-UHMC.

Lehrmaterialien[Bearbeiten]

Fallstudien[Bearbeiten]

Dias[Bearbeiten]

Videos[Bearbeiten]

(lat.: deprimere = herunterdrücken) Psychische Erkrankung, die durch die Hauptsymptome gedrückte Stimmung, Verlust an Interessen bzw. an Freude und deutliche Antriebsminderung gekennzeichnet ist.

Ein Teilgebiet der Medizin, das die Verteilung von Krankheiten in einer Bevölkerung und die damit zusammenhängenden Variablen untersucht.

Die Anzahl neu aufgetretener Krankheitsfälle innerhalb einer definierten Population in einem bestimmten Zeitraum.

Die Häufigkeit einer Krankheit oder eines Symptoms in einer definierten Population zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Die Lehre von krankhaft veränderten Körperfunktionen sowie ihrer Entstehung und Entwicklung.

Die Einwirkung des Organismus auf ein eingenommenes Arzneimittel in Abhängigkeit von der Zeit.

Die Entstehung einer Erkrankung oder der Verlauf eines krankhaften Prozesses bis zu einer Erkrankung.